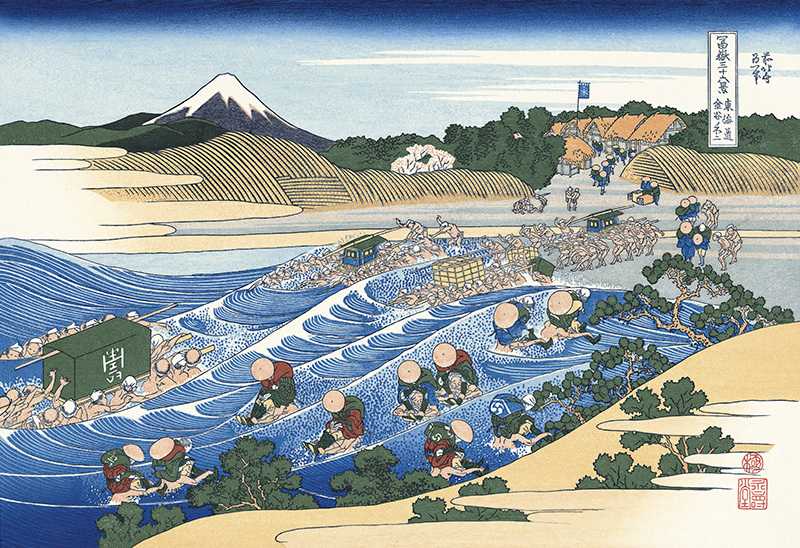

――その、過ぎ去りし時を求めて

広大な砂浜が存在した、かつての大井川河口。

それを活かした塩づくり(揚浜式塩田)は江戸時代に発展し、特産の吉永塩は年貢として米に代わるほどでした。

行商人は天秤棒に下げた塩ザルに盛り、もしくは魚に詰めて、藤枝の檜峠を越え川根方面に向かったと記録されています。

「蒲原地方においては砂浜広闊なれば、従って塩田多く産出多額である。(中略) また、大崩海岸の浜当目、志太郡の吉永村に産し、吉永村の塩畑は185枚あり、年間100日就業し、塩田一枚につき一日2俵を産する」(明治27年、静岡県水産誌)

明治期に入り、製塩事業者は150を数えてその全盛期を迎えたものの、政府の塩田統廃合政策により突然の終焉を迎えます。

その後、再製塩や食卓塩の製造へと形を変えて細々と続きましたが、戦火の混乱の中でそれも消滅。

鈴勝塩業は、戦後人々の「吉永での塩づくり復活を」という強い想いのもとに誕生しています。

| 商号(カナ) | 鈴勝塩業 株式会社(スズカツエンギョウ) |

|---|---|

| 代表取締役 |

鈴木 瑛子 |

| 法人設立年月日 |

1978年(昭和53年)9月14日 |

| 資本金 |

1,000万円 |

| 事業内容 |

梱包業 特殊用塩の製造および販売 その他食品の製造および販売 |

| 親会社 |

株式会社鈴勝(各種たれ類、ソース、つゆの製造および販売等) |

| 取引銀行 |

しずおか焼津信用金庫 大井川支店 |

| 所在地・連絡先 | 〈作業所・事務所〉 〒421-0211 静岡県焼津市吉永1909-13 〈本社〉 〒421-0211 静岡県焼津市吉永1915 TEL:054-622-0333(代) FAX:054-622-6700 |

| 会社法人等番号 | 0800-01-015513 |

| 国税庁法人番号 | 6080001015513 |

| 適格請求書発行事業者登録番号 | T6-0800-0101-5513 |

1904年(明治37年)

1905年(明治38年)

専売法の改正により、大井川河口の塩田の廃止が決定。

地場産業である製塩業を維持するため、政府から再製塩製造業者の指定を受けて再製塩の製造を開始する。

再製塩づくりの道「志太の伝統産業(第2巻)」

1921年(大正10年)

政府から民間食卓塩製造元売捌人の指定を受け、「イカリ印」の商標で食卓塩の製造を開始し、再製塩とともに国内外へ販売を拡大する。

以降、民間では唯一の食卓塩事業者として、戦時中までその製造を継続した。

1922年(大正11年)

専売法の再改正により事業者の統廃合が決定し、県内の他の事業者とともに鈴与商店へ再製塩製造事業を譲渡する。

翌年、関東大震災によって副食物不足となったことを機に、ゴマ塩の製造を開始する。

1945年(昭和20年)

太平洋戦争の激化に伴い、軍需物資としての供給を最後に製塩業が途絶える。

勝蔵の長男・鈴木昇一は旧吉永村村長として海岸での塩づくりを敢行し、大井川上流の集落との物々交換に使用した。

1977年(昭和52年)

製塩業の復活のため、特殊製塩製造所許可を受けて「浜の塩」の製造販売を開始する。

翌年、昇一の末弟・鈴木六郎が中心となり、鈴勝塩業株式会社を設立する。

2017年(平成29年)

「浜の塩」の製造販売を停止し、梱包業を開始する。

2022年(令和4年)

株式会社鈴勝の完全子会社となる。

迷惑メール対策のためお問合せフォームは休止しております